信用合作社與銀行有什麼不同?結構、監管、風險、貸款條件一次分析

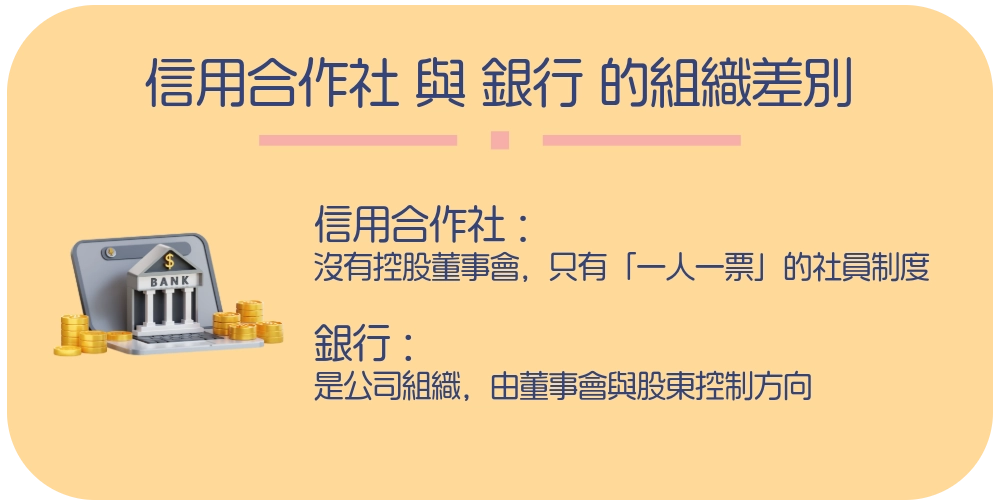

信用合作社與銀行的組織差在哪?一個靠社員,一個靠股東

你也許會想,同樣能存錢貸款,為什麼有人偏好信用合作社,有人卻只信銀行?其實關鍵在於——它們的組織根本不一樣。

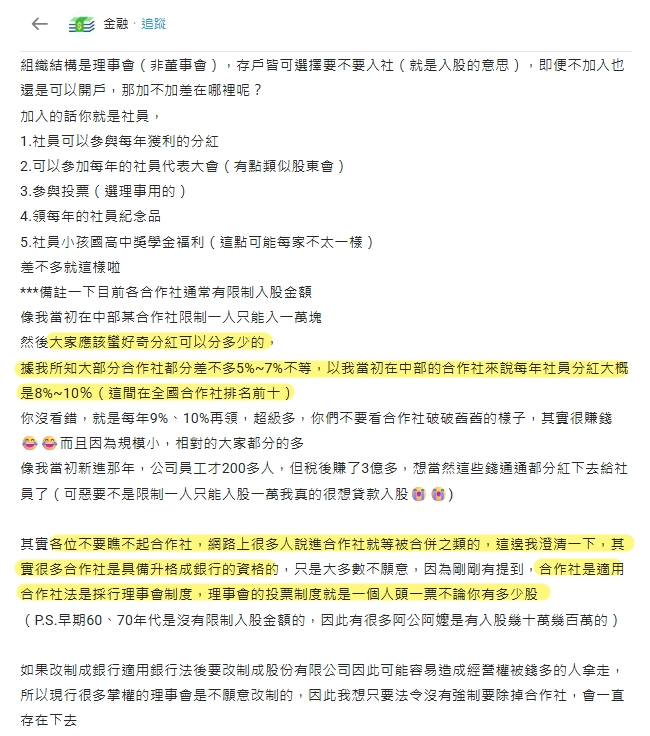

『信用合作社』是社員集資、共同經營的合作組織。講白一點,沒有大老闆,也沒有控股董事會,只有「一人一票」的社員制度。不管你存多少、投多少,每個社員的發言權都一樣。

這種制度強調互助、在地與平等。你可以把它想成:社區裡的人一起開了一家金融小店,彼此借力、共擔風險。

反過來看,『銀行』是公司組織。誰出錢多,誰說了算。它是為了賺錢而存在,由董事會與股東控制方向,「利潤」永遠是最終目標。

因此在經營邏輯上,兩者自然不同:

- 信用合作社講究社群關係,強調在地連結與互助。

- 銀行則走向資本導向,追求報酬、控管風險與業績成長。

這也是為什麼你會看到:信用合作社多半規模精緻、深耕在地;而銀行則擁有大量分行與產品線,橫跨消費金融、企業資金、投資等領域。

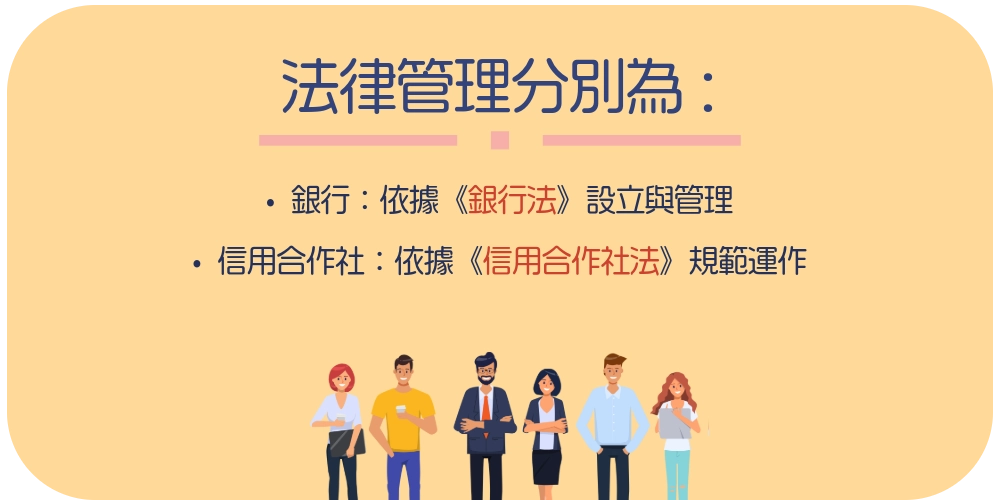

合法嗎?信用合作社與銀行誰來監管?

不少人聽到「信用合作社」這四個字,腦中還是會浮現一個問號:這到底是合法機構,還是像早期地方互助會那樣的私人組織?它真的有政府在監管嗎?安全性會不會比銀行差?

不管是設立「銀行」還是「信用合作社」,都必須經過金融監督管理委員會的核准與監管。凡是想提供放款、收存款、擔保、匯兌等金融服務,就得依法取得金管會的營業許可。

同樣受金管會監督,不分你我是銀行還是信用社

不管是銀行還是信用合作社,在法規上都被歸類為「金融機構」。只是,它們所依循的法律並不相同:

兩者適用的法源不同,是因為組織型態與經營目的不同,不代表哪一邊風險較高、哪一邊比較寬鬆。舉例來說,信用合作社採用會員制、偏向社區導向;而銀行則是股份公司,強調商業營運效率。

換句話說,這是一種制度區隔,不是風險分級。

想設立?得先過金管會這一關

不論你要開銀行或是成立信用合作社,第一步都得經過「金融監督管理委員會」的核准。而這個核准,不只是送件蓋章這麼簡單,而是一套完整的審查機制,涵蓋:

- 資本額是否足夠

- 內部控制、風險管理是否健全

- 董事與經營團隊是否合格

- 預計營運的業務是否符合法規

- 資訊揭露與財報透明度是否達標

少了其中一項,都將無法通過、不能合法營運;這也是為什麼,即便你是地方型的小規模信用合作社,也一樣得經過中央主管機關的層層審查,標準絕不打折。

合法金融機構的關鍵在於是否依法設立、是否受主管機關監督,而不是它叫什麼名字。從監管角度來看,信用合作社與銀行站在同一條起跑線上。

能做哪些業務?兩者功能比較一次看

說到功能,信用合作社與銀行看似「服務差不多」,但其實細節上還是有些差異。

簡單來說,兩者都能辦存款、放款、匯兌與外匯買賣等基本金融業務,但信用合作社在經營方針與業務開展上,通常比較在地、會員制,服務區域也多以社區為主;而銀行則有更多資源能拓展外商合作、跨區服務與金融創新產品。

有些人會問:「那我去信用合作社開戶或貸款,是不是限制比較多?」實際上,如果你是該合作社的會員,幾乎能享有完整的存貸業務服務,有些甚至能提供比銀行更彈性的貸款條件或手續費減免。當然,若你是非會員,部分信用合作社的服務確實會有使用限制。

我們先來看一個簡單的比較表,快速掌握差異:

| 功能項目 | 銀行 | 信用合作社 |

|---|---|---|

| 存款業務 | ✅ 定存、活存、支票存款等 | ✅ 以會員為主,部分合作社對外服務 |

| 放款業務 | ✅ 各類個人貸款、房貸、企業貸款等 | ✅ 主要提供會員貸款,條件可能更彈性 |

| 匯兌與外匯 | ✅ 提供完整的外匯與國際匯款服務 | 🚫 有些合作社無外匯業務 |

| 金融卡與ATM | ✅ 具備跨行金融卡與全國 ATM 服務 | ✅ 可使用 ATM,但跨合作社功能有限 |

| 投資理財商品 | ✅ 提供基金、保險、ETF、投顧等多樣選項 | 🚫 多數未涉足,偏重基本金融功能 |

| 服務範圍 | ✅ 全國乃至海外皆有分行 | ⚠️ 以特定社區或鄉鎮為服務對象 |

| 組織架構 | 股東制、營利導向 | 會員制、合作導向 |

從上表可以看出,信用合作社不是業務少,而是經營重點不同。如果你想要的是在地服務、彈性貸款與熟悉感,那信用合作社很可能比銀行更適合;但若你需要跨境金融、企業理財或投資產品,那銀行會比較匹配。

講白一點,兩者在業務上有 7 成以上重疊,差別只在深度與彈性。選擇哪一個,其實要看你的需求與使用習慣。

誰比較好貸?信用合作社 vs 銀行貸款條件差異

說到申請貸款,很多人最在意的不是利率,而是「我這樣的條件貸得下來嗎?」

這也是為什麼越來越多人在問:信用合作社是不是比較好貸?會不會比銀行寬鬆?

老實說,兩者都屬於合法金融機構,但貸款標準的確有些「操作上的差異」。

銀行:制度嚴謹、審查標準化

銀行的優點是制度透明、條件明確,對薪轉戶或信用良好者來說,流程相對順暢、利率也較優惠。

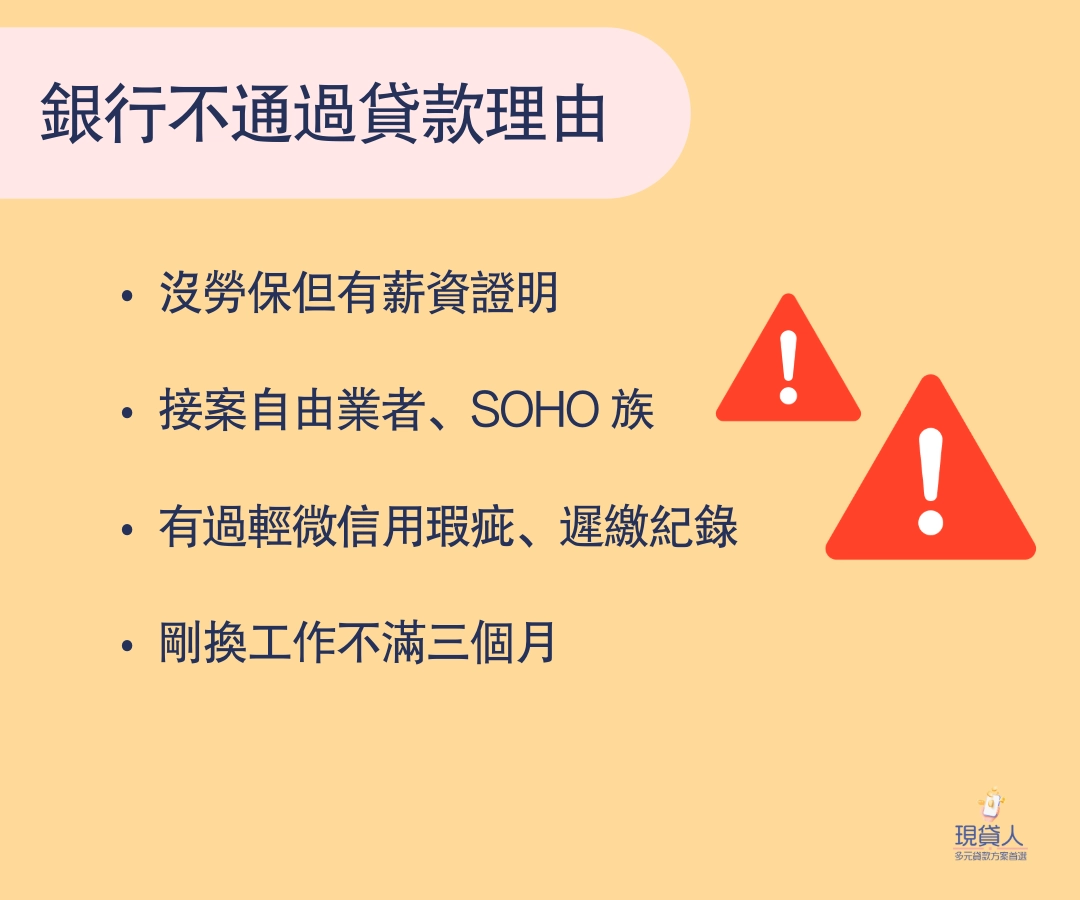

但缺點就是:不彈性、較機制化。只要你的工作型態、收入來源或信用紀錄不在「標準值」範圍內,基本上就會被拒貸。像是:

- 沒勞保但有薪資證明(例如家庭代工)

- 接案自由業者、SOHO 族

- 有過輕微信用瑕疵、遲繳紀錄

- 剛換工作不滿三個月

這些情況,即使你還得起,銀行也可能直接說不。

信用合作社:審核彈性、看人也看社群關係

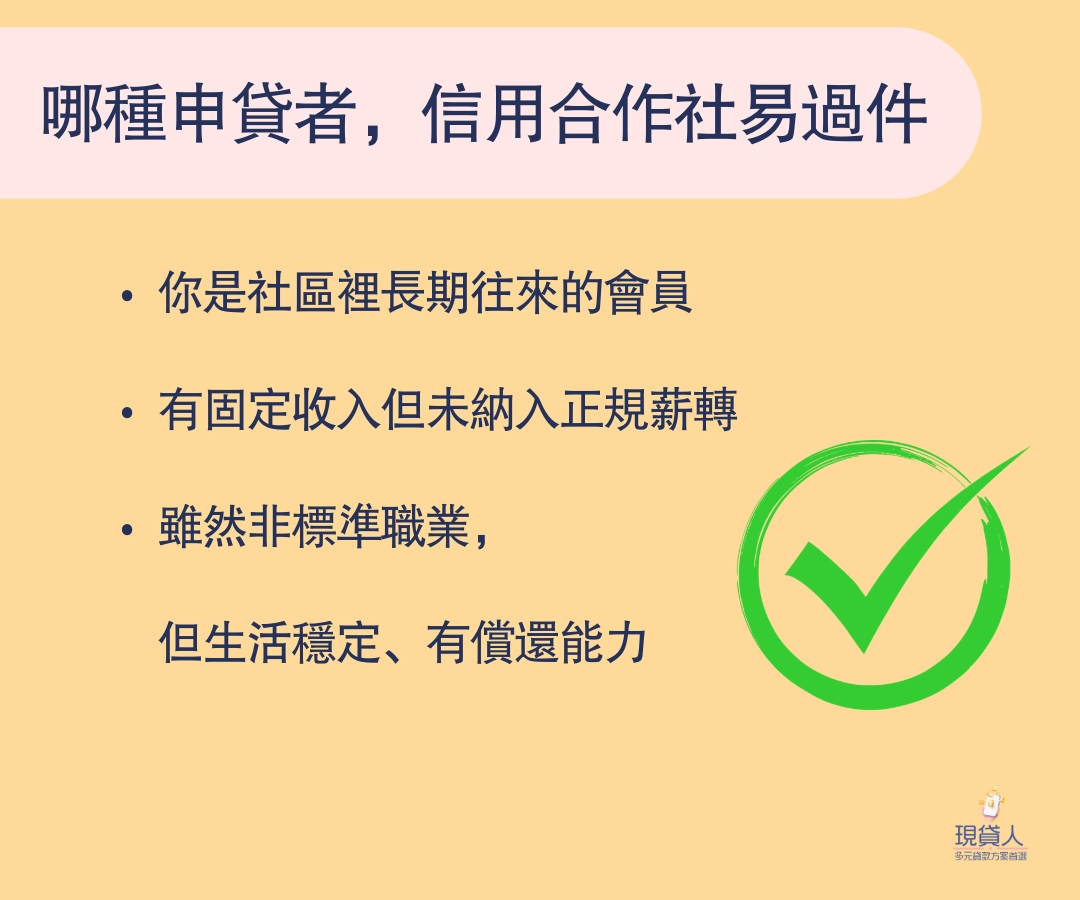

反過來,信用合作社就比較「彈性」一些。

由於多數信用合作社採會員制,且熟悉當地社群環境,他們在審核時會多一分人情考量或在地評估,例如:

- 你是社區裡長期往來的會員

- 有固定收入但未納入正規薪轉(例如現金薪資)

- 雖然非標準職業,但生活穩定、有償還能力

這類申貸者,在信用合作社反而比較容易過件,甚至利率還不會太高。這也是為什麼有人說「銀行不借時,不妨問問信用合作社」。

舉例來說,若你是自由接案者、或剛開立工作室不久,在銀行那邊往往不受青睞,但信用合作社就可能願意根據你帳戶往來紀錄、實際還款能力來評估,看人辦貸款,而不是只看條件打勾打叉。

信用合作社怎麼貸款200萬?成功案例分享

信用合作社會倒閉嗎?跟銀行比誰比較穩?

說到錢,大家最怕兩件事:一是借不到,二是放進去的錢有去無回。很多人在聽到「信用合作社」,會下意識覺得它比銀行更容易倒,甚至聯想到早年鄉里間的互助會倒會風波。但實際上,信用合作社和銀行一樣,都受到金管會監管,也納入存款保險機制保障,不是什麼地下錢莊或高風險單位。

信用合作社倒閉機率不高,但仍可能發生

現實是——任何金融機構都有倒閉風險,不論是信用合作社還是銀行。差別只在於規模、經營風險控管、內控制度是否健全。台灣過去也曾有信用合作社經營不善,最終被金管會勒令接管或合併,這代表制度上是有監督與預警機制的,不會任其拖垮存戶資金。

存款保障制度:兩者皆適用

重點來了,不論你把錢存進哪一家合法的金融機構,只要有參加中央存保公司的「存款保險」,你的本息最高都有保障上限(目前是每人每家新台幣300萬元)。信用合作社也在存保機制之內,和銀行一樣享有保護。

信用合作社的穩定性,取決於個別經營體質

說白了,就像銀行也有財報亮眼與資本不足之分,信用合作社的穩定性也得看個別機構本身。大多數信用合作社規模雖然較小,但社區黏著度高、會員制度較封閉,反而在某些地區經營得更穩健。加上法令規範不斷修正,近年倒閉風險已大幅降低。

銀行 vs 信用合作社 利率、手續費、服務差在哪?使用體驗對比

對比兩者,大家真正關心的其實是:「哪一種比較划算?會不會收我一堆看不懂的費用?服務會不會很難找人?」這些感受層面的差異,才是一般人在做選擇時最在意的。

利率比較:信用合作社普遍較低,但彈性空間也較小

以存款來說,信用合作社提供的利率通常比銀行高一些,會吸引偏保守型的投資人資金暫留。但在放款(如貸款)方面,利率是否划算就要看你本身的條件與合作社評分。合作社的利率彈性較小,不像銀行能因客戶等級而給予更多優惠。

| 項目 | 銀行 | 信用合作社 |

|---|---|---|

| 存款利率 | 較低,但彈性大 | 較高,但波動小 |

| 貸款利率 | 高低落差大,視客戶條件而定 | 利率制度較固定,議價空間小,但對特定族群(如會員)申貸條件有彈性 |

| 對會員條件優惠 | 一般為市場化利率 | 針對會員提供特別方案(如股金折抵) |

- 有些信用合作社提供「股金貸款」或「會員貸款」等方案,只限會員申請,利率可能更優惠,但也有綁約、資金用途限制。

手續費與隱藏成本:合作社通常簡單透明

信用合作社的手續費項目不像商業銀行那麼繁瑣,例如不太會收 ATM 跨行費、轉帳費、帳戶維護費等。但由於合作社採會員制,有時會要求購買股金,雖非強制,但也是一筆初始成本。

銀行則是「什麼都有價」,很多優惠都需要達到門檻才免收費,比如存款金額、定期轉帳、薪轉等。若不清楚,可能會被默默扣走費用。

服務體驗:你要的是流程效率,還是有人情味的金融關係?

若你重視的是流程順暢、操作直覺,那銀行的服務環境會相對熟悉。多數銀行據點遍布、項目齊全,從開戶、貸款到投資理財,大多能透過網銀或 APP 一站式完成,數位化程度也相對成熟。不過,在這樣的規模運作下,個別客戶的互動深度可能就沒那麼高。

相較之下,信用合作社更著重「熟悉感」與「社區連結」。有些合作社的行員會記得會員的需求,甚至主動關心貸款進度或資金規劃。你也可能會看到在地限定的金融專案,或針對社區活動設計的配套方案,這些人味互動正是它的優勢之一。

當然,信用合作社在網銀、APP 的普及程度,可能就沒那麼全面。但對重視溫度感與在地關係的人來說,這反而是一種「金融不只談錢」的體現。

做選擇前,先釐清你要什麼金融關係?

說到底,不論是信用合作社還是銀行,甚至是民間融資機構,最關鍵的其實不是「名字」響不響,而是你需要的是什麼樣的金融關係?

- 如果你重視的是制度透明、申貸流程標準、品牌信任度,那銀行或許是你的第一選擇。

- 如果你在意貸款的彈性、希望條件能談、方案能貼近實際生活,那信用合作社的「會員制度」確實有其優勢。

但話說回來,若你過去在傳統金融體系吃過閉門羹,又急需資金週轉、同時擔心被不明業者坑殺,那像【現貸人】這類合法登記、有政府公開查詢、利率透明的民間融資平台,可能反而是更靈活也更穩妥的選擇。

了解現貸人專案免收費諮詢

金融沒有標準答案,只有適合當下狀況的選擇。

說白一點,彈性與風險常常是一體兩面。與其追著「哪個最好」,不如問自己一個更實際的問題:你現在,需要什麼樣的資金關係?

是臨時周轉,還是長期規劃?是希望條件鬆一點,還是利率壓低一點?

答案不在某個平台,而在你手上的需求。

搞清楚這點,再去看利率、手續費、審核流程,才不會一腳踩進你不熟的領域。金融不是賭運氣,是選對。